地址:河南省济源市第二行政区 邮编:459000

联系电话:0391-6633222 邮箱:jyfgw@126.com

网站标识码:4190010027 豫ICP备2023003978号-1 豫公网安备 41900102410932号

豫ICP备05001062号-1 豫公网安备 41900102410932号

党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,济源人民深入领会习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局核心要义,坚持稳中求进工作总基调,大力弘扬愚公移山精神,埋头苦干、勇毅前行,综合实力跃上新台阶、发展动能加速转换、城乡融合协调推进、民生福祉稳步提升、社会文明程度不断提高,如期全面建成小康社会,高品质现代化示范区建设精彩开局、奔跑起步。

一、经济运行稳中有进,综合实力跨上新台阶

经济增长提质增效。十八大以来,济源综合经济实力有较大提高,经济总量接连迈上500亿、600亿、700亿大关,即将突破800亿大关。2021年末生产总值762.2亿元,是2012年末的1.9倍。在规模不断扩大的情况下,经济保持平稳较快增长,十年年均增长8.1%。人均GDP从2012年的59865元提高到2021年的104515元,年均增长7.3%。

图1 2012-2021年济源生产总值及增速

财政金融保障加力提效。十八大以来,济源积极的财政和金融政策不断加力提效,财政收入保持较快增长,金融对实体经济的支持力度不断加大。一般公共预算收入从2012年的28.9亿元,增加到2021年的59.1亿元,增长了104.5%,直接翻一番。2021年末,金融机构人民币存款余额630.61亿元,比2012年末净增408.01亿元;人民币贷款余额426.68亿元,比2012年末净增251.38亿元。

全面小康如期实现。在“小康梦”的引领下,济源人民不忘初心、砥砺前行,高质量绘就了全面小康优秀答卷。监测结果显示,2020年济源全面建成小康社会综合指数97.42%,较2000年提高45.94个百分点,年均提高2.30个百分点,高于全省同期平均水平0.3个百分点,如期与全国、全省同步全面建成小康社会。

二、产业结构持续优化,新旧动能加速转换

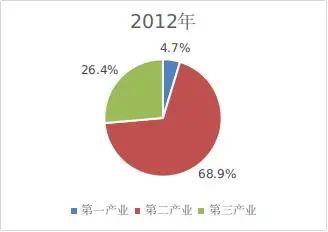

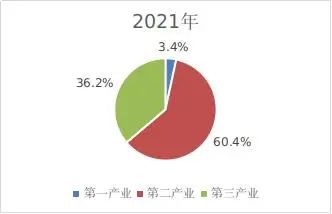

产业结构继续调整优化。济源三次产业结构由2012年的4.7:68.9:26.4优化为3.4:60.4:36.2,仍然呈现“二三一”的产业结构。从三次产业比重变化情况看,2021年第一产业比重比2012年下降1.3个百分点,第二产业比重下降8.5个百分点,第三产业比重提高9.8个百分点。一产、二产比重下降,第三产业占比十年提高了9.8个百分点,产业结构进一步调整优化。

图3 2012和2021年农林牧渔业总产值及构成情

工业转型成效明显。工业长期以来是济源经济发展的“压舱石”,十八大以来,济源工业保持持续、稳定、健康发展,深入推进工业企业提质扩量工程,调整优化产业结构,提高自主创新能力,加快新型工业化发展。一是新兴行业迅速发展。十年间,济源规模以上工业装备制造业和高新技术产业增加值年均增速分别为17.1%和17.5%,占规上工业比重分别为87.9%和33.0%,较2012年末分别提高5.8和11.2个百分点。纳米新材料入选全省首批战略性新兴产业集群、列入省“十四五”前沿新材料产业发展规划,5G+智慧钢铁成为首批省级应用场景示范项目,战略性新兴产业增加值增长9.7%。二是传统产业提质升级。钢铁行业实现了从建筑钢向普通钢再向中高端优特钢的全面转型,并积极发展机械装备、汽车及其零部件、线材深加工产品等精深加工产业。有色金属实现了从单一的铅冶炼到铅锌互补再到多种有价金属材料的综合回收加工发展,已经发展为千亿级循环经济产业集群。

现代服务业加快发展。济源不断推动文化旅游业较快发展,入选了首批国家全域旅游示范区、国家公共文化服务体系示范区。近年来,太行山国家森林步道济源段、愚公移山干部学院、王屋老街、“那些年”小镇、小有洞天精品民宿等项目建成投用,并成功举办首届穿越壮美太行国际徒步大会、中原餐饮博览会,文化旅游“金字招牌”更响更亮。2021年,接待游客710.8万人次,实现收入35.5亿元。开展促消费专项活动,发放商超零售、餐饮住宿、文化旅游等电子消费券;加大汽车消费补贴力度,繁荣会展经济、假日经济、夜间经济。自济源海关揭牌运行,“两仓”封关运营,济源保税物流中心申建获批,中欧(济俄)国际班列已成功开行90列。

三、投资消费同步增长,内生动力不断增强

投资结构持续改善,投资规模稳定增长。十八大以来,济源加大基础设施、民生等领域投资建设,发挥投资在优化结构方面的关键作用,投资保持平稳增长,投资质量不断提高。2012-2021年,济源固定资产投资(不含农户)年均增长10.4%。三次产业投资结构由2012年的3.4∶67.7∶28.9调整为2021年的2.4∶50.1∶47.5,第三产业投资占比逐年提高,比2012年末提高18.6个百分点。一是工业投资稳定增长。2012-2021年济源工业投资年均增速为7.5%,带动规模以上工业实现增加值由2012年的287.2亿元增长到2021年的409.3亿元,为工业经济转型带来了新动能。二是城乡基础设施投资加快增长。2012-2021年,全市基础设施固定资产投资年均增长21.9%,占全部投资比重由2012年的18.9%提高到2021年的24.8%。高速公路、城乡道路、城市绿地等重点项目加速推进,城乡基础设施功能不断完善,城市品位不断提升。三是民生领域投资不断加强。2012-2021年,全市教育累计投资47.2亿元,卫生和社会工作累计投资25.1亿元,文化、体育和娱乐业累计投资68.2亿元。民生领域的投入不断增加,民众的获得感明显增强。

消费市场扩量升级,消费需求持续释放。十八大以来,伴随扩大内需政策的实施以及城乡居民收入的不断提高,居民消费潜力有序释放,消费结构升级日益加快,住房、汽车、通信等成为消费热点,通讯器材、家电、汽车类商品旺销,消费转型升级成为推动消费市场稳步发展的重要因素。2012年济源实现社会消费品零售总额88.8亿元,2021年济源社会消费品零售总额实现197.5亿元,较2012年增长了122.4%,年均增长9.3%,总量实现了翻一番。同时,消费方式逐步向智能化、高端化迈进。随着大数据、移动支付的飞速发展,无纸化消费已经成为常态,微信、支付宝等线上支付方式逐渐多元化,国家统计局于2014年启动了网上零售统计制度。2021年,济源全年限额以上批发和零售业通过公共网络实现商品销售额2093.1万元,较2015年增长273.1%,年均增长率24.5%。

四、城乡融合协调推进,城乡面貌显著改观

城乡融合协调推进。2013年,济源被确定为全省城乡一体化示范区,济源市抓住改革试点重大机遇,坚持“全域规划、一体发展”理念,在产业布局、基础设施、公共服务、要素配置四个重点领域全域一体,统筹推进,城乡一体化发展格局逐步形成。2016年常住人口城镇化率达到59.6%,比2012年提高6.2个百分点。2017年济源又获批国家产城融合示范区,城乡融合发展加速推进。2021年,济源常住人口城镇化率为67.47%,较2016年提高7.9个百分点,较2012提高了14.15个百分点,城镇化水平持续位居全省前列。城乡居民收入比由2012年的1.99:1缩小到2021年的1.69:1,城乡收入差距进一步缩小。

城市品质持续提升。城区改造提升持续加力,东区规划建设徐徐展开。改造提升老旧小区63个,新改建城市管网50.7公里;主城区供热顺利转换,新增改善供热面积280万平方米;打通老城区断头路9条,王屋路、汤帝路南延建成通车。开展河道生态综合治理,完成河岸绿化16万平方米,建成健身步道23公里。城区河流沿岸景观带建设基本完成,“龙潭夜月”美景再现,城市宜居度明显提升。

乡村振兴全面实施。坚持防返贫、抓巩固、促衔接、强产业,乡村振兴战略实绩考核位居全省前列。实施美丽乡村项目56个,建设美丽乡村精品村20个,“高颜值”乡村不断刷新。持续改善农村人居环境,农村生活污水治理率46.8%,无害化卫生厕所普及率95.8%,山区5镇10座压缩式垃圾转运站投入运营,天然气实现“镇镇通”。加快壮大农村集体经济,经营性收入10万元以上村311个、100万元以上村占比12.6%。

城乡基础设施加快完善。呼南高铁豫西通道列入国家“十四五”现代综合交通运输体系发展规划,愚公儿女翘首以盼的高铁梦想未来可期。沿太行高速、沿黄高速等4条高速公路开工建设,南太行旅游公路一期建成通车。逢石河抽水蓄能电站列入省选点规划。建成智慧城市信息基础设施和大数据平台,入选2021中国领军智慧城市。

五、民生福祉稳步提升,发展成果惠及人民

居民收入大幅提高。十八大以来,济源坚持以人为本,关注民生,居民人均可支配收入稳步提升。2021年,城镇和农村居民人均可支配收入分别为39518元和23294元,比2012年分别增长86.1%、118.8%,年均分别增长7.7%、9.6%。

巩固脱贫与乡村振兴有效衔接。聚焦“两不愁三保障”,建立了上下贯通、横向到边、纵向到底的责任体系,构建了全社会共同推进脱贫攻坚的大扶贫格局。强化产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智,巩固脱贫成果,绝对贫困和区域性整体贫困得到历史性解决。2020年济源59个贫困村全部退出,2073户7084建档立卡贫困人口全部脱贫,“两不愁三保障”目标稳定实现,区域性整体贫困全面消除。2021年,济源扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作,多项指标位居全省前列。2021年济源脱贫享受政策户人均纯收入18065元,比2020年增长14.03%。识别易返贫致贫户(监测对象)合计251户753人,占2020年底脱贫人口数比重10.95%,高于全省平均值;监测对象帮扶政策覆盖率达到100%,位居全省第一。

民生保障全面推进。10年间,深入实施全民参保计划,加大新业态从业群体参保力度,稳步提高特殊困难群体保障标准,健全城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,城乡居民基础养老金标准实现“十连增”。2021年,济源城乡居民基本养老保险、失业保险、基本医疗保险参保人数分别为30.5万人、12.4万人和69.28万人,分别比2012年增加17.1万人、5.3万人和58.88万人。2021年,共有居民低保对象10524人,较2012年人数减少12454人。2021年,低保标准为每人每月590元,累计发放低保资金3806万元(含物价补贴),低保资金较2012年增长了193.3万元。

生态文明建设成效显著。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,环境空气质量综合指数实现“五连降”,2021年,空气质量优良天数229天,PM10平均浓度79微克/立方米,PM2.5平均浓度47微克/立方米。5个责任目标断面水质均达到省定考核指标要求,城市集中式饮用水源地水质达标率100%。

六、社会事业全面进步,公共服务能力显著提高

文化事业繁荣发展。十八大以来,济源紧紧扣住满足人民日益增长的美好生活需要的根本目的,提升公共服务水平,使文化建设成果更多惠及普通民众。2021年末,济源有公共图书馆1个,藏书72.3万册(其中电子图书62万册),比2012年增加了7.1万册。全国重点文物保护单位9处、省级重点文物保护单位27处、市级重点文物保护单位102处,分别比2012年增加了3、9和14处。广播电台1个,电视发射台和转播台5座。广播、电视综合人口覆盖率均为100%,分别比2012年末增加了2.82和1.52个百分点。有线电视实际用户10.5万户,比2012年末增加了2.8万户。

卫生资源量增质优。十年来,济源深化医药卫生体制改革,着力完善医疗卫生服务体系。妇女儿童医院、中医院二期、12个镇卫生院发热门诊已投入使用,二院综合病房楼、三院重大疫情救治基地已经启动建设,妇幼保健院通过省二甲创建评审。2021年末,医疗卫生机构数达到765个,每万人口拥有床位数由2012年39.8张增加到2021年的61.2张,每万人拥有医生数由2012年的15.1人增加到2021年的34.2人。

教育事业优质发展。2021年,济源共有各级各类学校(含幼儿园)325所,比2012年增加14所。在校生总数13.55万人,招生数3.74万人,毕业生数3.18万人。2021年,济源全面落实“双减”政策,实现义务教育课后服务全覆盖,建成山区教师周转宿舍512套,入选全国劳动教育试验区。十八大以来,新改扩建中小学、幼儿园28个,新增就学名额1.4万个,实施农村中小学校舍维修改造项目171个,义务教育从“基本均衡”迈向“优质均衡”。

十载奋进结硕果,继往开来写新篇。站在新的历史起点,济源人民将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委、省政府和示范区党工委、管委会的坚强领导下,大力弘扬愚公移山精神,以审时度势的胆略、勇争一流的决心,踔厉奋发、笃行不怠、赓续奋斗,奋力建设创新型高品质现代化示范区,全面建设社会主义现代化济源,奋力谱写新时代美丽新济源的华丽篇章。